Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel-48

Record of 'Hänsel und Gretel-48' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-48' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-27

Record of 'Hänsel und Gretel-27' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-27' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-68

Record of 'Hänsel und Gretel-68' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-68' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-55

Record of 'Hänsel und Gretel-55' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-55' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-17

Record of 'Hänsel und Gretel-17' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-17' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-31

Record of 'Hänsel und Gretel-31' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-31' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-28

Record of 'Hänsel und Gretel-28' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-28' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-64

Record of 'Hänsel und Gretel-64' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-64' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-13

Record of 'Hänsel und Gretel-13' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-13' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-58

Record of 'Hänsel und Gretel-58' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-58' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-56

Record of 'Hänsel und Gretel-56' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-56' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-5

Record of 'Hänsel und Gretel-5' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-5' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-14

Record of 'Hänsel und Gretel-14' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-14' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-61

Record of 'Hänsel und Gretel-61' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-61' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-60

Record of 'Hänsel und Gretel-60' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-60' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-30

Record of 'Hänsel und Gretel-30' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-30' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-53

Record of 'Hänsel und Gretel-53' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-53' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-22

Record of 'Hänsel und Gretel-22' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-22' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-19

Record of 'Hänsel und Gretel-19' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-19' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-63

Record of 'Hänsel und Gretel-63' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-63' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-33

Record of 'Hänsel und Gretel-33' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-33' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-66

Record of 'Hänsel und Gretel-66' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-66' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-37

Record of 'Hänsel und Gretel-37' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-37' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-59

Record of 'Hänsel und Gretel-59' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-59' by dorothea-mueller

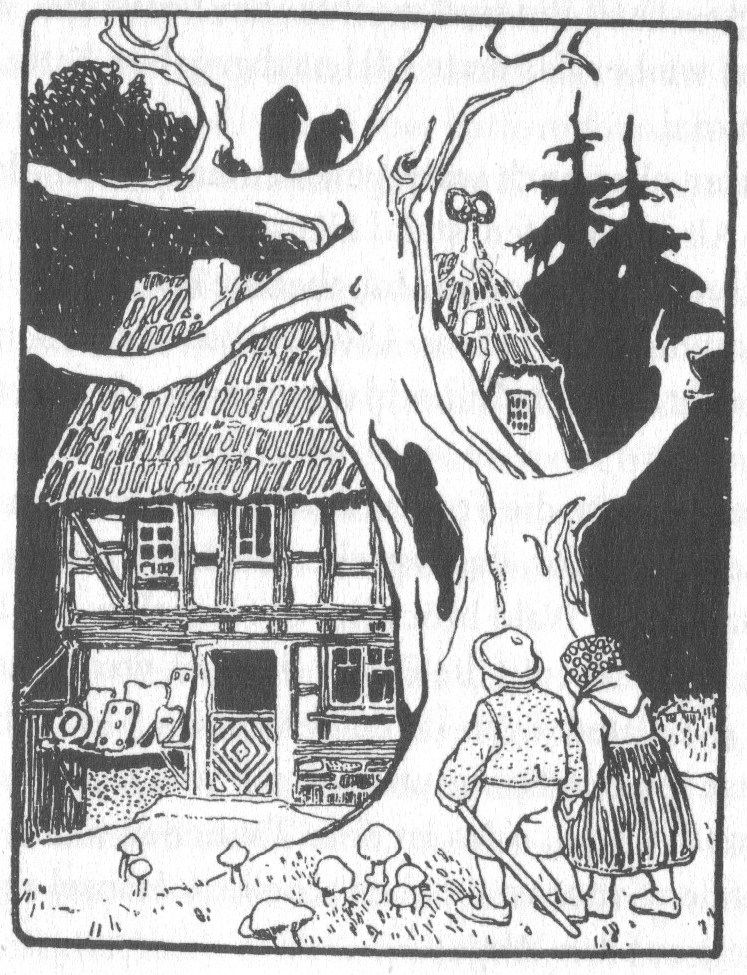

Bild 1

Hänsel und Gretel-31

Hänsel und Gretel-30

Hänsel und Gretel-36

Record of 'Hänsel und Gretel-36' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-36' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-46

Record of 'Hänsel und Gretel-46' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-46' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-4

Record of 'Hänsel und Gretel-4' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-4' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-9

Record of 'Hänsel und Gretel-9' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-9' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-3

Record of 'Hänsel und Gretel-3' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-3' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-44

Record of 'Hänsel und Gretel-44' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-44' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-23

Record of 'Hänsel und Gretel-23' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-23' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-42

Record of 'Hänsel und Gretel-42' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-42' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-20

Record of 'Hänsel und Gretel-20' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-20' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-11

Record of 'Hänsel und Gretel-11' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-11' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-47

Record of 'Hänsel und Gretel-47' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-47' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-67

Record of 'Hänsel und Gretel-67' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-67' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-45

Record of 'Hänsel und Gretel-45' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-45' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-38

Record of 'Hänsel und Gretel-38' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-38' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-35

Record of 'Hänsel und Gretel-35' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-35' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-16

Record of 'Hänsel und Gretel-16' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-16' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-34

Record of 'Hänsel und Gretel-34' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-34' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-2

Record of 'Hänsel und Gretel-2' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-2' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-7

Record of 'Hänsel und Gretel-7' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-7' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-39

Record of 'Hänsel und Gretel-39' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-39' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-41

Record of 'Hänsel und Gretel-41' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-41' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-52

Record of 'Hänsel und Gretel-52' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-52' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-25

Record of 'Hänsel und Gretel-25' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-25' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-43

Record of 'Hänsel und Gretel-43' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-43' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-51

Record of 'Hänsel und Gretel-51' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-51' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-29

Record of 'Hänsel und Gretel-29' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-29' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-54

Record of 'Hänsel und Gretel-54' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-54' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-26

Record of 'Hänsel und Gretel-26' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-26' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-32

Record of 'Hänsel und Gretel-32' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-32' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-12

Record of 'Hänsel und Gretel-12' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-12' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-1

Record of 'Hänsel und Gretel-1' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-1' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-24

Record of 'Hänsel und Gretel-24' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-24' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-21

Record of 'Hänsel und Gretel-21' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-21' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-10

Record of 'Hänsel und Gretel-10' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-10' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-62

Record of 'Hänsel und Gretel-62' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-62' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-8

Record of 'Hänsel und Gretel-8' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-8' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-49

Record of 'Hänsel und Gretel-49' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-49' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-15

Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-65

Record of 'Hänsel und Gretel-65' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-65' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-6

Record of 'Hänsel und Gretel-6' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-6' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-50

Record of 'Hänsel und Gretel-50' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-50' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-18

Record of 'Hänsel und Gretel-18' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-18' by dorothea-mueller

Hänsel und Gretel-40

Record of 'Hänsel und Gretel-40' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-40' by dorothea-mueller

Bild 3

Hänsel und Gretel-63

Hänsel und Gretel-57

Record of 'Hänsel und Gretel-57' by dorothea-mueller

Record of 'Hänsel und Gretel-57' by dorothea-mueller

Bild 2

Die tapfere Schneiderin

Die tapfere Schneiderin-96

Record of 'Die tapfere Schneiderin-96' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-96' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-80

Record of 'Die tapfere Schneiderin-80' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-80' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-31

Record of 'Die tapfere Schneiderin-31' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-31' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-93

Record of 'Die tapfere Schneiderin-93' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-93' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-70

Record of 'Die tapfere Schneiderin-70' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-70' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-12

Record of 'Die tapfere Schneiderin-12' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-12' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-10

Record of 'Die tapfere Schneiderin-10' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-10' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-92

Record of 'Die tapfere Schneiderin-92' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-92' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-48

Record of 'Die tapfere Schneiderin-48' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-48' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-84

Record of 'Die tapfere Schneiderin-84' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-84' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-43

Record of 'Die tapfere Schneiderin-43' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-43' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-52

Record of 'Die tapfere Schneiderin-52' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-52' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-7

Record of 'Die tapfere Schneiderin-7' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-7' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-57

Record of 'Die tapfere Schneiderin-57' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-57' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-32

Record of 'Die tapfere Schneiderin-32' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-32' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-56

Record of 'Die tapfere Schneiderin-56' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-56' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-59

Record of 'Die tapfere Schneiderin-59' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-59' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-83

Record of 'Die tapfere Schneiderin-83' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-83' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-2

Record of 'Die tapfere Schneiderin-2' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-2' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-23

Record of 'Die tapfere Schneiderin-23' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-23' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-55

Record of 'Die tapfere Schneiderin-55' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-55' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-33

Record of 'Die tapfere Schneiderin-33' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-33' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-65

Record of 'Die tapfere Schneiderin-65' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-65' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-47

Record of 'Die tapfere Schneiderin-47' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-47' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-49

Record of 'Die tapfere Schneiderin-49' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-49' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-19

Record of 'Die tapfere Schneiderin-19' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-19' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-6

Record of 'Die tapfere Schneiderin-6' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-6' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-79

Record of 'Die tapfere Schneiderin-79' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-79' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-90

Record of 'Die tapfere Schneiderin-90' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-90' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-63

Record of 'Die tapfere Schneiderin-63' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-63' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-28

Record of 'Die tapfere Schneiderin-28' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-28' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-21

Record of 'Die tapfere Schneiderin-21' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-21' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-82

Record of 'Die tapfere Schneiderin-82' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-82' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-3

Record of 'Die tapfere Schneiderin-3' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-3' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-62

Record of 'Die tapfere Schneiderin-62' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-62' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-60

Record of 'Die tapfere Schneiderin-60' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-60' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-94

Record of 'Die tapfere Schneiderin-94' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-94' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-72

Record of 'Die tapfere Schneiderin-72' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-72' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-77

Record of 'Die tapfere Schneiderin-77' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-77' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-73

Record of 'Die tapfere Schneiderin-73' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-73' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-8

Record of 'Die tapfere Schneiderin-8' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-8' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-42

Record of 'Die tapfere Schneiderin-42' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-42' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-69

Record of 'Die tapfere Schneiderin-69' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-69' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-53

Record of 'Die tapfere Schneiderin-53' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-53' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-66

Record of 'Die tapfere Schneiderin-66' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-66' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-22

Record of 'Die tapfere Schneiderin-22' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-22' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-30

Record of 'Die tapfere Schneiderin-30' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-30' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-50

Record of 'Die tapfere Schneiderin-50' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-50' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-89

Record of 'Die tapfere Schneiderin-89' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-89' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-44

Record of 'Die tapfere Schneiderin-44' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-44' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-91

Record of 'Die tapfere Schneiderin-91' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-91' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-86

Record of 'Die tapfere Schneiderin-86' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-86' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-13

Record of 'Die tapfere Schneiderin-13' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-13' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-14

Record of 'Die tapfere Schneiderin-14' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-14' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-81

Record of 'Die tapfere Schneiderin-81' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-81' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-88

Record of 'Die tapfere Schneiderin-88' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-88' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-24

Record of 'Die tapfere Schneiderin-24' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-24' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-17

Record of 'Die tapfere Schneiderin-17' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-17' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-64

Record of 'Die tapfere Schneiderin-64' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-64' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-15

Record of 'Die tapfere Schneiderin-15' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-15' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-61

Record of 'Die tapfere Schneiderin-61' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-61' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-95

Record of 'Die tapfere Schneiderin-95' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-95' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-67

Record of 'Die tapfere Schneiderin-67' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-67' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-46

Record of 'Die tapfere Schneiderin-46' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-46' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-78

Record of 'Die tapfere Schneiderin-78' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-78' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-68

Record of 'Die tapfere Schneiderin-68' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-68' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-16

Record of 'Die tapfere Schneiderin-16' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-16' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-11

Record of 'Die tapfere Schneiderin-11' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-11' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-58

Record of 'Die tapfere Schneiderin-58' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-58' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-75

Record of 'Die tapfere Schneiderin-75' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-75' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-85

Record of 'Die tapfere Schneiderin-85' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-85' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-76

Record of 'Die tapfere Schneiderin-76' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-76' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-25

Record of 'Die tapfere Schneiderin-25' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-25' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-9

Record of 'Die tapfere Schneiderin-9' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-9' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-5

Record of 'Die tapfere Schneiderin-5' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-5' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-18

Record of 'Die tapfere Schneiderin-18' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-18' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-20

Record of 'Die tapfere Schneiderin-20' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-20' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-4

Record of 'Die tapfere Schneiderin-4' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-4' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-45

Record of 'Die tapfere Schneiderin-45' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-45' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-1

Record of 'Die tapfere Schneiderin-1' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-1' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-26

Record of 'Die tapfere Schneiderin-26' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-26' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-27

Record of 'Die tapfere Schneiderin-27' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-27' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-71

Record of 'Die tapfere Schneiderin-71' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-71' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-51

Record of 'Die tapfere Schneiderin-51' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-51' by dorothea-mueller

Die tapfere Schneiderin-34

Record of 'Die tapfere Schneiderin-34' by dorothea-mueller

Record of 'Die tapfere Schneiderin-34' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön,:: aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien. ::: Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: ::: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens: ::: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.

Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. ::: Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief dass man keinen Grund sah. ::: Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. ::: Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu „was hast du vor, Königstochter, du schreist ja dass sich ein Stein erbarmen möchte.“ ::: Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. ::: „Ach, du bists, alter Wasserpatscher,“ sagte sie, „ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ist.“ ::: „Sei still und weine nicht,“ antwortete der Frosch, „ich kann wohl Rat

schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?“ ::: „Was du haben willst, lieber Frosch,“ sagte sie, „meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.“ ::: Der Frosch antwortete „deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine goldene Krone, die mag ich nicht: ::: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Kugel wieder herauf holen.“ ::: „Ach ja,“ sagte sie, „ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.“ ::: Sie dachte aber „was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines Gleichen und quackt, und kann keines Menschen Geselle sein.“ :::

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. ::: Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. ::: „Warte, warte,“ rief der Frosch, „nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.“ Aber was half ihm dass er ihr sein quack quack so laut nachschrie als er konnte! ::: Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen musste. :::

Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, ::: und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief „Königstochter, jüngste, mach mir auf.“ ::: Sie lief und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber aufmachte,

so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und war ihr ganz angst. ::: Der König sah wohl daß ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach „mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?“ :::„Ach nein,“ antwortete sie, „es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.“ ::: „Was will der Frosch von dir?“ „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. ::: Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ::: ich dachte aber nimmermehr daß er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ ::: Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief

„Königstochter, jüngste,

mach mir auf,

weißt du nicht was gestern

du zu mir gesagt

bei dem kühlen Brunnenwasser?

Königstochter, jüngste,

mach mir auf.“ :::

Da sagte der König „was du versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und mach ihm auf.“ ::: Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. ::: Da saß er und rief „heb mich herauf zu dir.“ Sie zauderte bis es endlich der König befahl. ::: Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er „nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.“ ::: Das tat sie zwar, aber man sah wohl dass sies nicht gerne tat. Der Frosch ließ sichs gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. ::: Endlich sprach er „ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag mich in dein Kämmerlein

und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.“ ::: Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. ::: Der König aber ward zornig und sprach „wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.“ ::: Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach „ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sags deinem Vater.“ ::: Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand, „nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.“ :::

Als er aber herab fiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. ::: Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen heran gefahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf, und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. ::: Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. ::: Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. ::: Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief :::

„Heinrich, der Wagen bricht.“

„Nein, Herr, der Wagen nicht,

es ist ein Band von meinem Herzen,

das da lag in großen Schmerzen,

als ihr in dem Brunnen saßt,

als ihr eine Fretsche wast.“ :::

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. :::

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5-2

Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte.

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5-1

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46' by dorothea-mueller

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42' by dorothea-mueller

Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42' by dorothea-mueller

Aschenputtel

Aschenputtel-27

Record of 'Aschenputtel-27' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-27' by dorothea-mueller

Aschenputtel-50

Record of 'Aschenputtel-50' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-50' by dorothea-mueller

Aschenputtel-54

Record of 'Aschenputtel-54' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-54' by dorothea-mueller

Aschenputtel-9

Record of 'Aschenputtel-9' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-9' by dorothea-mueller

Aschenputtel-32

Record of 'Aschenputtel-32' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-32' by dorothea-mueller

Aschenputtel-28

Record of 'Aschenputtel-28' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-28' by dorothea-mueller

Aschenputtel-57

Record of 'Aschenputtel-57' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-57' by dorothea-mueller

Aschenputtel-59

Record of 'Aschenputtel-59' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-59' by dorothea-mueller

Aschenputtel-17

Record of 'Aschenputtel-17' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-17' by dorothea-mueller

Aschenputtel-7

Record of 'Aschenputtel-7' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-7' by dorothea-mueller

Aschenputtel-15

Record of 'Aschenputtel-15' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-15' by dorothea-mueller

Aschenputtel-52

Record of 'Aschenputtel-52' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-52' by dorothea-mueller

Aschenputtel-47

Record of 'Aschenputtel-47' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-47' by dorothea-mueller

Aschenputtel-55

Record of 'Aschenputtel-55' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-55' by dorothea-mueller

Aschenputtel-45

Record of 'Aschenputtel-45' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-45' by dorothea-mueller

Aschenputtel-48

Record of 'Aschenputtel-48' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-48' by dorothea-mueller

Aschenputtel-37

Record of 'Aschenputtel-37' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-37' by dorothea-mueller

Aschenputtel-21

Record of 'Aschenputtel-21' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-21' by dorothea-mueller

Aschenputtel-61

Record of 'Aschenputtel-61' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-61' by dorothea-mueller

Aschenputtel-35

Record of 'Aschenputtel-35' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-35' by dorothea-mueller

Aschenputtel-10

Record of 'Aschenputtel-10' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-10' by dorothea-mueller

Aschenputtel-60

Record of 'Aschenputtel-60' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-60' by dorothea-mueller

Aschenputtel-30

Record of 'Aschenputtel-30' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-30' by dorothea-mueller

Aschenputtel-12

Record of 'Aschenputtel-12' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-12' by dorothea-mueller

Aschenputtel-33

Record of 'Aschenputtel-33' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-33' by dorothea-mueller

Aschenputtel-14

Record of 'Aschenputtel-14' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-14' by dorothea-mueller

Aschenputtel-53

Record of 'Aschenputtel-53' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-53' by dorothea-mueller

Aschenputtel-64

Aschenputtel-23

Record of 'Aschenputtel-23' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-23' by dorothea-mueller

Aschenputtel-8

Record of 'Aschenputtel-8' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-8' by dorothea-mueller

Aschenputtel-11

Record of 'Aschenputtel-11' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-11' by dorothea-mueller

Aschenputtel-1

Record of 'Aschenputtel-1' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-1' by dorothea-mueller

Aschenputtel-4

Record of 'Aschenputtel-4' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-4' by dorothea-mueller

Aschenputtel-3

Record of 'Aschenputtel-3' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-3' by dorothea-mueller

Aschenputtel-5

Record of 'Aschenputtel-5' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-5' by dorothea-mueller

Aschenputtel-62

Record of 'Aschenputtel-62' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-62' by dorothea-mueller

Aschenputtel-2

Record of 'Aschenputtel-2' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-2' by dorothea-mueller

Aschenputtel-44

Record of 'Aschenputtel-44' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-44' by dorothea-mueller

Aschenputtel-25

Record of 'Aschenputtel-25' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-25' by dorothea-mueller

Aschenputtel-56

Record of 'Aschenputtel-56' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-56' by dorothea-mueller

Aschenputtel-63

Record of 'Aschenputtel-63' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-63' by dorothea-mueller

Aschenputtel-20

Record of 'Aschenputtel-20' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-20' by dorothea-mueller

Aschenputtel-36

Record of 'Aschenputtel-36' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-36' by dorothea-mueller

Aschenputtel-43

Record of 'Aschenputtel-43' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-43' by dorothea-mueller

Aschenputtel-58

Record of 'Aschenputtel-58' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-58' by dorothea-mueller

Aschenputtel-19

Record of 'Aschenputtel-19' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-19' by dorothea-mueller

Aschenputtel-16

Record of 'Aschenputtel-16' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-16' by dorothea-mueller

Aschenputtel-39

Record of 'Aschenputtel-39' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-39' by dorothea-mueller

Aschenputtel-31

Record of 'Aschenputtel-31' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-31' by dorothea-mueller

Aschenputtel-26

Record of 'Aschenputtel-26' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-26' by dorothea-mueller

Aschenputtel-42

Record of 'Aschenputtel-42' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-42' by dorothea-mueller

Aschenputtel-13

Record of 'Aschenputtel-13' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-13' by dorothea-mueller

Aschenputtel-34

Record of 'Aschenputtel-34' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-34' by dorothea-mueller

Aschenputtel-38

Record of 'Aschenputtel-38' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-38' by dorothea-mueller

Aschenputtel-24

Record of 'Aschenputtel-24' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-24' by dorothea-mueller

Aschenputtel-29

Record of 'Aschenputtel-29' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-29' by dorothea-mueller

Aschenputtel-51

Record of 'Aschenputtel-51' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-51' by dorothea-mueller

Aschenputtel-46

Record of 'Aschenputtel-46' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-46' by dorothea-mueller

Aschenputtel-22

Record of 'Aschenputtel-22' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-22' by dorothea-mueller

Aschenputtel-49

Record of 'Aschenputtel-49' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-49' by dorothea-mueller

Aschenputtel-41

Record of 'Aschenputtel-41' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-41' by dorothea-mueller

Aschenputtel-6

Record of 'Aschenputtel-6' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-6' by dorothea-mueller

Aschenputtel-18

Record of 'Aschenputtel-18' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-18' by dorothea-mueller

Aschenputtel-40

Record of 'Aschenputtel-40' by dorothea-mueller

Record of 'Aschenputtel-40' by dorothea-mueller

Rotkäppchen

Rotkäppchen-9

Record of 'Rotkäppchen-9' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-9' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-24

Record of 'Rotkäppchen-24' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-24' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-22

Record of 'Rotkäppchen-22' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-22' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-7

Record of 'Rotkäppchen-7' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-7' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-3

Record of 'Rotkäppchen-3' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-3' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-16

Record of 'Rotkäppchen-16' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-16' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-27

Record of 'Rotkäppchen-27' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-27' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-8

Record of 'Rotkäppchen-8' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-8' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-19

Record of 'Rotkäppchen-19' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-19' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-5

Record of 'Rotkäppchen-5' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-5' by daniel-hromada

Record of 'Rotkäppchen-5' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-10

Record of 'Rotkäppchen-10' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-10' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-14

Record of 'Rotkäppchen-14' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-14' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-21

Record of 'Rotkäppchen-21' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-21' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-12

Record of 'Rotkäppchen-12' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-12' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-26

Record of 'Rotkäppchen-26' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-26' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-23

Record of 'Rotkäppchen-23' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-23' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-1

Record of 'Rotkäppchen-1' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-1' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-18

Record of 'Rotkäppchen-18' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-18' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-17

Record of 'Rotkäppchen-17' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-17' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-13

Record of 'Rotkäppchen-13' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-13' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-28

Record of 'Rotkäppchen-28' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-28' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-4

Record of 'Rotkäppchen-4' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-4' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-2

Record of 'Rotkäppchen-2' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-2' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-25

Record of 'Rotkäppchen-25' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-25' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-20

Record of 'Rotkäppchen-20' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-20' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-6

Record of 'Rotkäppchen-6' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-6' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-11

Record of 'Rotkäppchen-11' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-11' by dorothea-mueller

Rotkäppchen-29

Rotkäppchen-15

Record of 'Rotkäppchen-15' by dorothea-mueller

Record of 'Rotkäppchen-15' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen

Rumpelstilzchen-14

Record of 'Rumpelstilzchen-14' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-14' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-2

Record of 'Rumpelstilzchen-2' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-2' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-8

Record of 'Rumpelstilzchen-8' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-8' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-15

Record of 'Rumpelstilzchen-15' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-15' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-17

Record of 'Rumpelstilzchen-17' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-17' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-16

Record of 'Rumpelstilzchen-16' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-16' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-13

Record of 'Rumpelstilzchen-13' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-13' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-4

Record of 'Rumpelstilzchen-4' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-4' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-21

Record of 'Rumpelstilzchen-21' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-21' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-7

Record of 'Rumpelstilzchen-7' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-7' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-6

Record of 'Rumpelstilzchen-6' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-6' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-9

Record of 'Rumpelstilzchen-9' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-9' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-18

Record of 'Rumpelstilzchen-18' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-18' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-10

Record of 'Rumpelstilzchen-10' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-10' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-3

Record of 'Rumpelstilzchen-3' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-3' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-5

Record of 'Rumpelstilzchen-5' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-5' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-23

Record of 'Rumpelstilzchen-23' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-23' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-20

Record of 'Rumpelstilzchen-20' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-20' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-1

Record of 'Rumpelstilzchen-1' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-1' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-11

Record of 'Rumpelstilzchen-11' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-11' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-22

Record of 'Rumpelstilzchen-22' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-22' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-19

Record of 'Rumpelstilzchen-19' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-19' by dorothea-mueller

Rumpelstilzchen-12

Record of 'Rumpelstilzchen-12' by dorothea-mueller

Record of 'Rumpelstilzchen-12' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin

Königin Drosselbärtin-5

Record of 'Königin Drosselbärtin-5' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-5' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-31

Record of 'Königin Drosselbärtin-31' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-31' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-1

Record of 'Königin Drosselbärtin-1' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-1' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-32

Record of 'Königin Drosselbärtin-32' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-32' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-6

Record of 'Königin Drosselbärtin-6' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-6' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-30

Record of 'Königin Drosselbärtin-30' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-30' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-17

Record of 'Königin Drosselbärtin-17' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-17' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-16

Record of 'Königin Drosselbärtin-16' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-16' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-14

Record of 'Königin Drosselbärtin-14' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-14' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-15

Record of 'Königin Drosselbärtin-15' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-15' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-24

Record of 'Königin Drosselbärtin-24' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-24' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-34

Record of 'Königin Drosselbärtin-34' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-34' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-11

Record of 'Königin Drosselbärtin-11' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-11' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-28

Record of 'Königin Drosselbärtin-28' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-28' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-3

Record of 'Königin Drosselbärtin-3' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-3' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-29

Record of 'Königin Drosselbärtin-29' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-29' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-19

Record of 'Königin Drosselbärtin-19' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-19' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-4

Record of 'Königin Drosselbärtin-4' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtino-4' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-25

Record of 'Königin Drosselbärtin-25' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-25' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-27

Record of 'Königin Drosselbärtin-27' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-27' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-7

Record of 'Königin Drosselbärtin-7' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-7' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-9

Record of 'Königin Drosselbärtin-9' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-9' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-13

Record of 'Königin Drosselbärtin-13' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-13' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-22

Record of 'Königin Drosselbärtin-22' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-22' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-18

Record of 'Königin Drosselbärtin-18' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-18' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-20

Record of 'Königin Drosselbärtin-20' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-20' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-23

Record of 'Königin Drosselbärtin-23' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-23' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-12

Record of 'Königin Drosselbärtin-12' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-12' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-10

Record of 'Königin Drosselbärtin-10' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-10' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-33

Record of 'Königin Drosselbärtin-33' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-33' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-2

Record of 'Königin Drosselbärtin-2' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-2' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-26

Record of 'Königin Drosselbärtin-26' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-26' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-8

Record of 'Königin Drosselbärtin-8' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-8' by dorothea-mueller

Königin Drosselbärtin-21

Record of 'Königin Drosselbärtin-21' by dorothea-mueller

Record of 'Königin Drosselbärtin-21' by dorothea-mueller

Dornröschen

Dornröschen-15

Record of 'Dornröschen-15' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-15' by dorothea-mueller

Dornröschen-12

Record of 'Dornröschen-12' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-12' by dorothea-mueller

Dornröschen-10

Record of 'Dornröschen-10' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-10' by dorothea-mueller

Dornröschen-22

Record of 'Dornröschen-22' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-22' by dorothea-mueller

Dornröschen-8

Record of 'Dornröschen-8' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-8' by dorothea-mueller

Dornröschen-23

Record of 'Dornröschen-23' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-23' by dorothea-mueller

Dornröschen-3

Record of 'Dornröschen-3' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-3' by dorothea-mueller

Dornröschen-2

Record of 'Dornröschen-2' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-2' by dorothea-mueller

Dornröschen-21

Record of 'Dornröschen-21' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-21' by dorothea-mueller

Dornröschen-9

Record of 'Dornröschen-9' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-9' by dorothea-mueller

Dornröschen-5

Record of 'Dornröschen-5' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-5' by dorothea-mueller

Dornröschen-1

Record of 'Dornröschen-1' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-1' by dorothea-mueller

Dornröschen-24

Record of 'Dornröschen-24' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-24' by dorothea-mueller

Dornröschen-14

Record of 'Dornröschen-14' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-14' by dorothea-mueller

Dornröschen-18

Record of 'Dornröschen-18' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-18' by dorothea-mueller

Dornröschen-6

Record of 'Dornröschen-6' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-6' by dorothea-mueller

Dornröschen-13

Record of 'Dornröschen-13' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-13' by dorothea-mueller

Dornröschen-7

Record of 'Dornröschen-7' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-7' by dorothea-mueller

Dornröschen-4

Record of 'Dornröschen-4' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-4' by dorothea-mueller

Dornröschen-16

Record of 'Dornröschen-16' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-16' by dorothea-mueller

Dornröschen-20

Record of 'Dornröschen-20' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-20' by dorothea-mueller

Dornröschen-17

Record of 'Dornröschen-17' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-17' by dorothea-mueller

Dornröschen-19

Record of 'Dornröschen-19' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-19' by dorothea-mueller

Dornröschen-11

Record of 'Dornröschen-11' by dorothea-mueller

Record of 'Dornröschen-11' by dorothea-mueller

Frau Holle

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine fleißig, die andere faul. Sie hatte aber die faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. ::: Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen, und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen: ::: sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach „hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.“ ::: Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht was es anfangen sollte: und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. ::: Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief „ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst ausgebacken.“ ::: Da trat es herzu, und holte mit dem Brotschieber alles nach einander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihm zu „ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit einander reif.“ ::: Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen als regneten sie, und schüttelte bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. ::: Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach „was fürchtest du dich, liebes Kind? bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll dirs gut gehn. ::: Du musst nur Acht geben dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle.“ ::: Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit, und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf dass die Federn wie Schneeflocken umher flogen; ::: dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht was ihm fehlte, endlich merkte es dass es Heimweh war; ::: ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr „ich habe den Jammer nach Haus bekommen, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.“ ::: Die Frau Holle sagte „es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinauf bringen.“ Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. ::: Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. ::: „Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist“ sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus: ::: und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief „kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.“ Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. ::: Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der andern faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. ::: Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. ::: Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder „ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken.“ ::: Die Faule aber antwortete „da hätt ich Lust mich schmutzig zu machen,“ und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief „ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit einander reif.“ ::: Sie antwortete aber „du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen,“ und ging damit weiter. ::: Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde; ::: am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie Morgens gar nicht aufstehen. ::: Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht wie sichs gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. ::: Die Faule war das wohl zufrieden und meinte nun würde der Goldregen kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. ::: „Das ist zur Belohnung deiner Dienste“ sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief „kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“ ::: Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, so lange sie lebte, nicht abgehen.

Frau Holle-26

Record of 'Frau Holle-26' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-26' by dorothea-mueller

Frau Holle-19

Record of 'Frau Holle-19' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-19' by dorothea-mueller

Frau Holle-9

Record of 'Frau Holle-9' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-9' by dorothea-mueller

Frau Holle-6

Record of 'Frau Holle-6' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-6' by dorothea-mueller

Frau Holle-21

Record of 'Frau Holle-21' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-21' by dorothea-mueller

Frau Holle-23

Record of 'Frau Holle-23' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-23' by dorothea-mueller

Frau Holle-16

Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller

Frau Holle-18

Record of 'Frau Holle-18' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-18' by dorothea-mueller

Frau Holle-25

Record of 'Frau Holle-25' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-25' by dorothea-mueller

Frau Holle-1

Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller

Frau Holle-27

Record of 'Frau Holle-27' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-27' by dorothea-mueller

Frau Holle-24

Record of 'Frau Holle-24' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-24' by dorothea-mueller

Frau Holle-15

Record of 'Frau Holle-15' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-15' by dorothea-mueller

Frau Holle-3

Record of 'Frau Holle-3' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-3' by dorothea-mueller

Frau Holle-22

Record of 'Frau Holle-22' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-22' by dorothea-mueller

Frau Holle-14

Record of 'Frau Holle-14' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-14' by dorothea-mueller

Frau Holle-12

Record of 'Frau Holle-12' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-12' by dorothea-mueller

Frau Holle-20

Record of 'Frau Holle-20' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-20' by dorothea-mueller

Frau Holle-8

Record of 'Frau Holle-8' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-8' by dorothea-mueller

Frau Holle-10

Record of 'Frau Holle-10' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-10' by dorothea-mueller

Frau Holle-11

Record of 'Frau Holle-11' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-11' by dorothea-mueller

Frau Holle-4

Record of 'Frau Holle-4' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-4' by dorothea-mueller

Frau Holle-17

Record of 'Frau Holle-17' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-17' by dorothea-mueller

Frau Holle-7

Record of 'Frau Holle-7' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-7' by dorothea-mueller

Frau Holle-13

Record of 'Frau Holle-13' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-13' by dorothea-mueller

Frau Holle-2

Record of 'Frau Holle-2' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-2' by dorothea-mueller

Frau Holle-5

Record of 'Frau Holle-5' by dorothea-mueller

Record of 'Frau Holle-5' by dorothea-mueller

Hans im Glück